ども、ゆびきたすです!

USBのHDDって毎回繋ぐの超面倒くさいヨ!

って方いたら今更朗報かも

外付けHDDを利用するのには以下のケースがあると思います。

- バックアップを取っておきたい

- PCの容量の圧迫を避けるためほかへ移す

そこでノートPCなどでバックアップする場合よく使われるのがUSB接続のポータブル型HDDです。

常時接続している場合は良いですが、抜いたり挿したりする場合は注意があって、端子部の抜き差し回数にはある程度の目安があります。

HDDやPCなどに搭載されているUSB端子(USB-A端子)の耐久性は概ね1,500回くらいです。

(因みにタイプCは10,000回以上)

毎日マメに抜き差しする場合、4年ほどで端子が限界を迎える場合があります。USBケーブルがHDDユニットから取り外せるものはケーブルの交換が可能ですが、PC側だと対策は同じ端子で抜き差ししないことくらいでしょうか。ただそれもUSBハブを介して使うなどの回避策もあります。

そもそも端子の傷みを考えると基本挿しっぱなしがベターです。そこに抵抗がある人は今回紹介するネットワーク型HDD=NASへ乗り換えるのも手ですね。

この記事のターゲット層

- そもそもNASとUSBの外付けHDDの違いがよく分からない人

- いろんな端末から1ヶ所にバックアップしたいと考える人

- NASは知っているが安価な製品から試したい人

そもそもNASとは?

野菜みたいな呼称ですが、

正式名は「Network Attached Storage」です。通称「ネットワーク対応HDD」とも言われ、ネットワーク=LAN(有線でも無線でもOK)に直接接続するHDDのこと

BUFFALO NASってなに?

簡単に言うと家のルーターへLANケーブルで接続して設定・起動すればいつでも家中の端末からアクセスできるヨ!って製品。

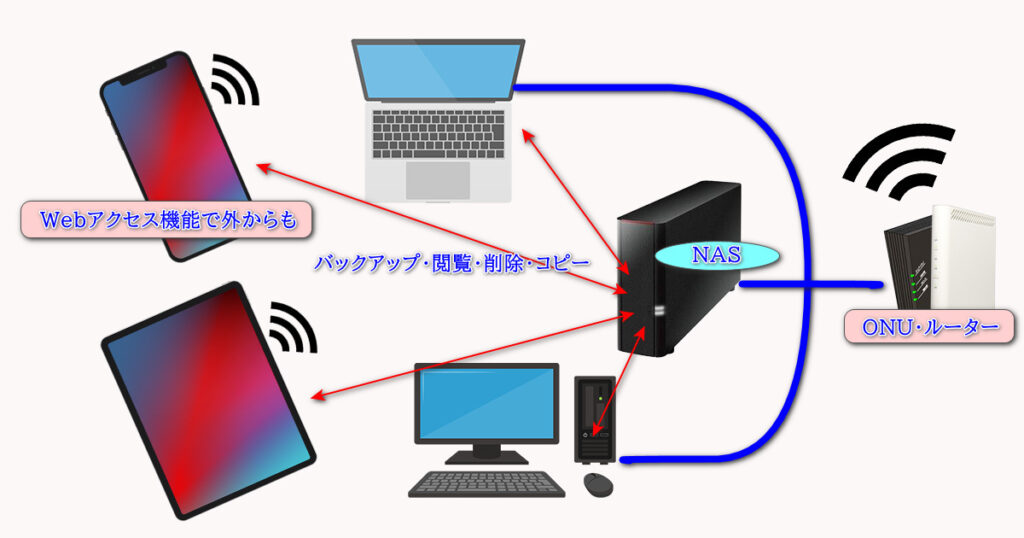

イメージ図としてはこんな感じです青い太い線がLAN接続を表します。もちろんルーターに対して接続できれば有線・無線は問いません。

そしてスマホからもネットワーク対応のファイル操作アプリを通じてアクセス可能です。動画に関しては「DLNA」規格対応のNASであれば(同じDLNA規格の)TVで操作・閲覧できます。

TVと連携できる機能はもちろん、家中機器のデータ「倉庫番」として大変重宝!

またNAS自体はCPUやメモリ、メイン基板などが搭載されていて「PCそのもの」なのです。

USB接続のHDDはUSBケーブル直結ですが、NASはPCとの間がLANケーブルだったりWi-Fi(無線LAN)だったりします。

NASの中には何が入っている?

基本的にHDDが入っています。さらに

- 1台のHDDが内蔵の製品

- 2台以上のHDDが内蔵されている製品

というふうに構成はさまざまあります。初心者向けには安価な1HDDタイプで良いと思いますが、HDD自体が故障する可能性もあるため、外部USBなどへのバックアップは必須です。

複数HDD搭載の製品は、ファイルを同時に複数HDDに書き込むなどの「助長性」を取り入れた製品です。

管理人は今回紹介したバッファロー製品以外に2HDDタイプも所有しています。

なぜ2つかというと、常に同じデータを持ったHDD2台構成とすることで、どちらか片側HDDが故障しても正常の方へアクセスでき、変わらずPC操作が可能となるからです。

これはNAS内の設定で【ミラーリング】という運用を行っているからです。なおユーザーからは1つのHDDにしか見えない仕組みです。故障したら(同じ銘柄・容量の)HDD単体を購入し、最適化を行うことで元の状態に戻せます。

それって2HDDタイプなら常にバックアップできちゃってるってこと!?めっちゃ便利やん

これは不正解です。

なぜならHDDの担保されますが、NAS自体の基盤の故障には担保されないからです。そのためNAS運用するにしても必ず別の筐体でのバックアップは必須となりますのでご注意ください。あくまで複数HDD搭載のNASは「データ倉庫としての運用を止めない」ことが主目的となります。

NAS運用上での注意点:環境依存文字

通常NASの内部ではLinuxなどのOSが稼働しています。

(Windows系のNASに採用される「Windows StrageServer」というOSもあり)

カスタマイズされたLinuxである場合が多いようですが、これによってWindwosやMac・スマホからもちゃんとファイルが見えて操作ができます。

そしてWindwsなどで注意したいのが「環境依存文字」。

ファイル名に環境依存文字を使用すると…

- 文字化けすることがある

- 他HDDへのバックアップタスク時エラーで正常動作しないことがある

そもそも文字というのは各OSで「文字コード」というものが違います。

文字コードとは,大まかにいえば,文字をコンピュータで処理したり通信したりするために,文字の種類に番号を割り振ったもの

技術評論社 -知っておきたい!文字コードの基礎知識

この文字コードが違う者同士の端末で正常に文字表示できているのはNAS内でOSが仕事をしているから。

しかしOSなどの環境によっては正常にし表示できないWindowsの「環境依存文字」を使うことは基本避けましょう。

自分が以前出会った1つの事例として

結局サポートとやり取りした中で、原因の1つが環境依存文字ではなかろうか、ということでした。

確かにBUFFALOのウェブサイトで案内されていて特定の漢字も含まれるようです。

使用するとアクセスが正常にできない場合があります。

使用できる文字に制限はありますか(TeraStation/LinkStation)

このほかエレコムやプリンストンなどでもNAS使用時の環境依存文字への注意喚起はされているようです。

複数環境で共有するこういった製品ではなるべくファイル名に使用しないのが無難ですね。

NASのメリット

何と言っても家中の端末を選ばずアクセス可能なこと!

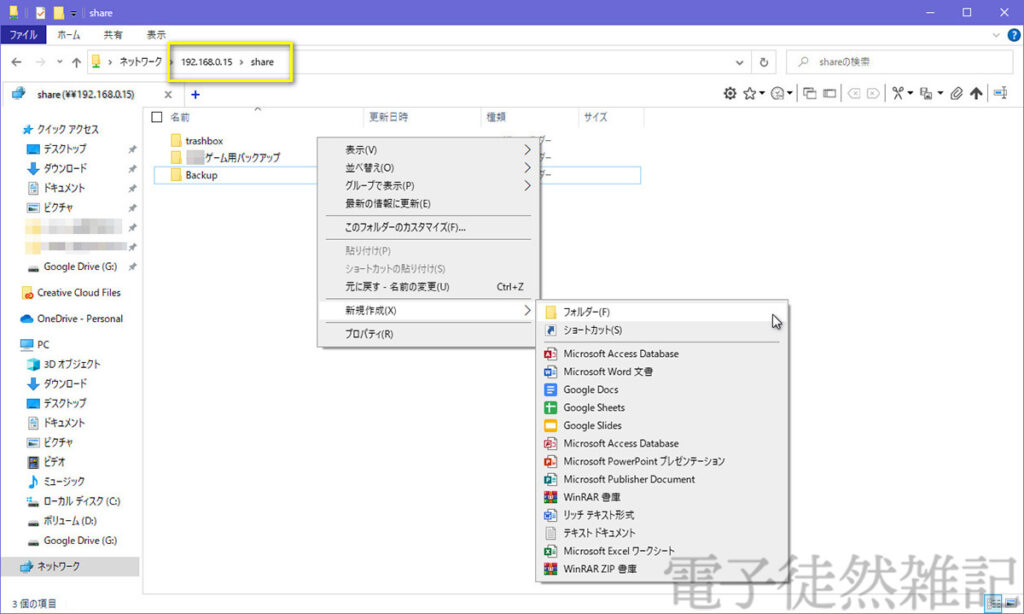

設定を済ませてしまえばWindowsのエクスプローラからファイル操作や音楽再生、動画再生が可能。

またTV自体にメディアプレーヤがあればNAS内の画像や過去撮った子供達の動画再生もできます。

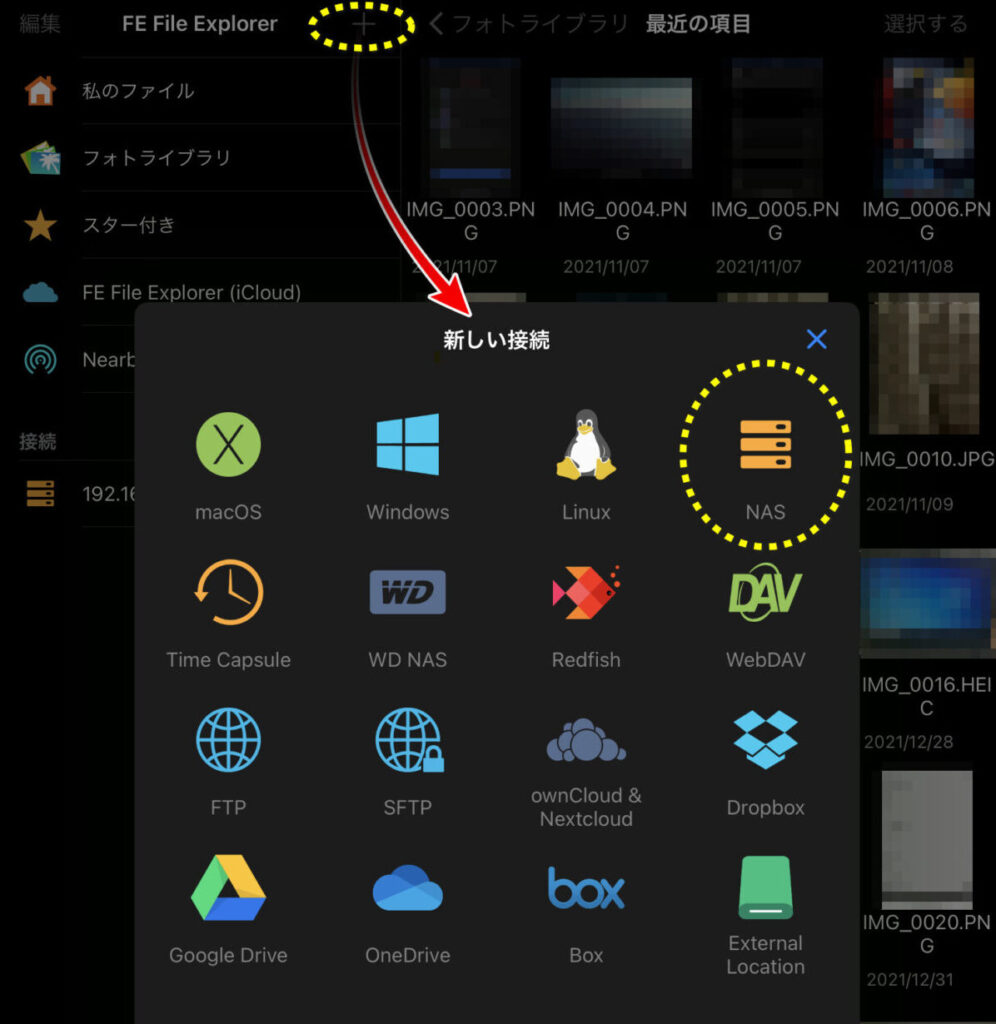

ただしスマホ・タブレットはネットワーク対応のアプリが必須。

ファイル操作(通称ファイラー)や音楽再生・動画再生系などなど

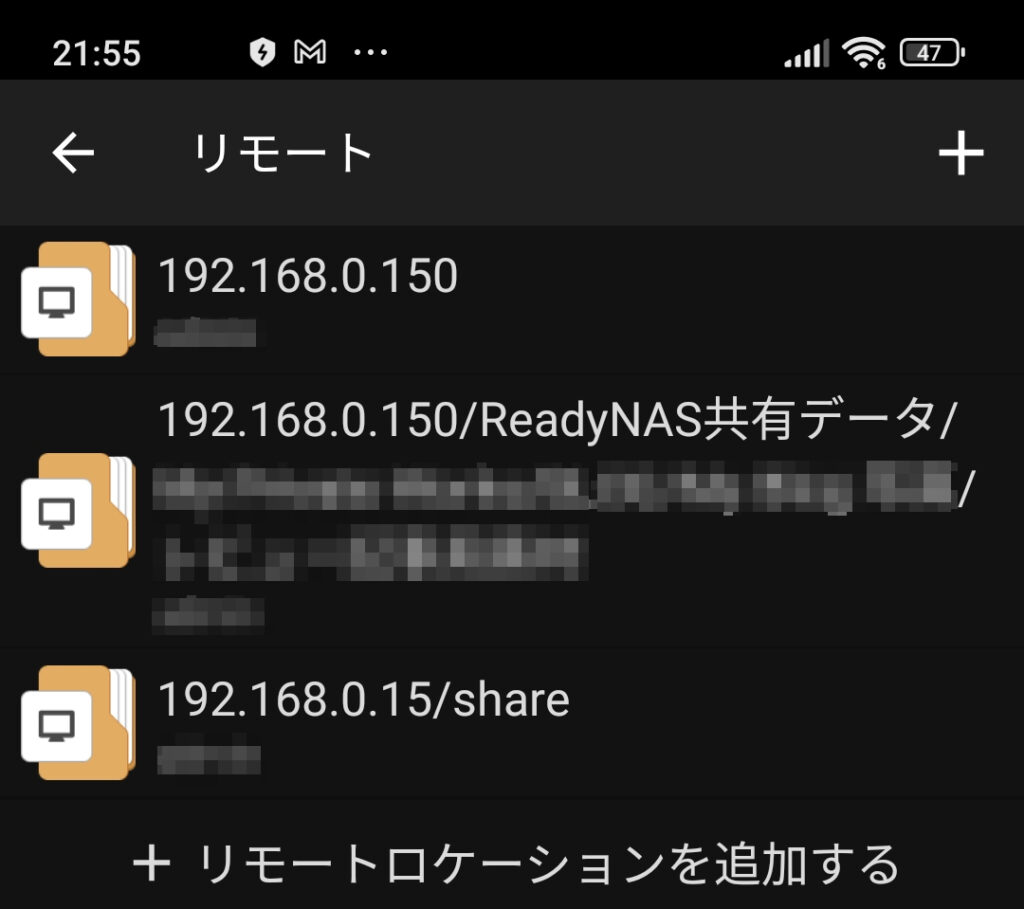

管理人のAndroid系スマホではファイルマネージャ(File Manager Plus)を使用中。今回は一例として設定内容を紹介します。

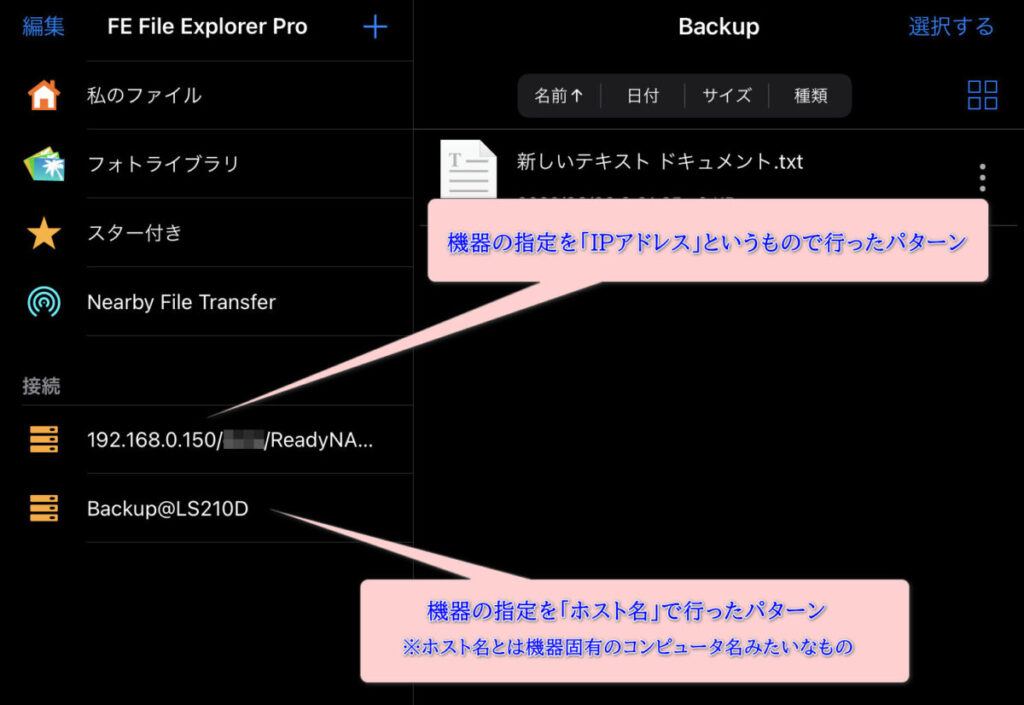

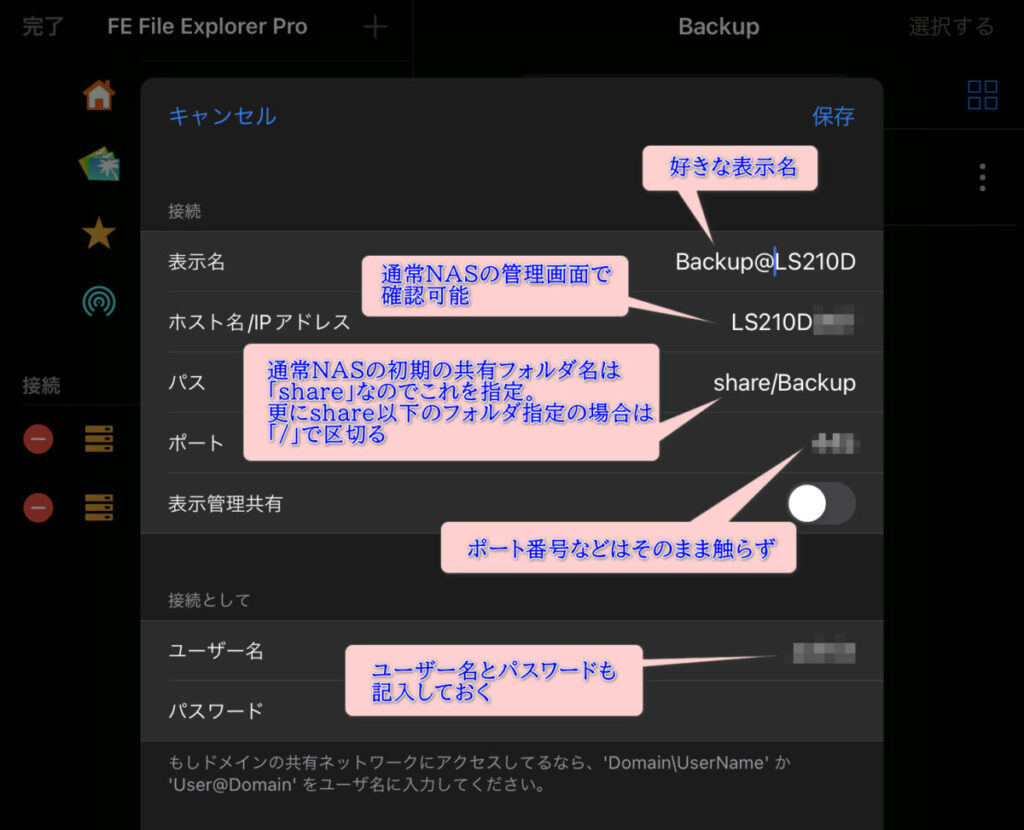

iPad miniではUIがシンプルなファイラーのFE File Managerを使用中。

※無料版は接続先がひとつしか選択できないのでPro版使用中

NASの最大のメリットはまるで家に小さなサーバーがあるかのように、いろいろな機器で閲覧・修正ができることです。

NASのデメリット

NASのデメリットとしては

- 常に電気を使う(常時起動)

- 停電が天敵

- ネット環境によってUSB規格よりファイル転送が遅い

- USBと比較して設定が面倒

以上が考えられます。

PCは作業終了したあと基本シャットダウンしている方も多いと思います。

それに対してNASの利便性MAXで使おうとすれば基本常時起動。

①~③はその常時起動に起因するもの。

もう少し解説すると

①常時起動

ネットワーク型のHDDは、USB方式のHDDと違いPCの電源に連動できません。

NASはそもそもいつでもどの端末からも接続できるようにするため、常時起動が基本的な使い方。

電源を都度オン/オフするのは、以下理由から使い勝手が悪いと感じます。

- PCと同じくOSが稼働しているため、正規のシャットダウン方法を取る必要がある(web画面から「シャットダウン」や本体スイッチなど)

- 起動やシャットダウンに想像以上に時間が掛かる

タイムラグが大きく扱いづらいので常時起動したままの方が快適さです。

なお特定曜日の特定時間(例えば夜中)に「再起動する」、とか「スリープする」といった「タイマー機能」を備えた製品もあります。

②停電でデータロスの能性

PCもそうですが、急な電源断による強制終了はOSにダメージを与えることも。

NASのように常時稼働の機器には無停電装置という機器で停電対策した上で運用するのが通常です。

無停電電源装置とは、停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置である

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

通信ケーブルやソフトウェア連携で、夜中や不在時の停電時対策に「自動シャットダウン」連携も可能な場合も。

また同時に落雷時のサージ対策も可能な製品も多くあります。

…が、(コストや設置スペースの面で)個人使用でかつエントリークラスNASに無停電装置は考えてしまいますね…

③USB3.0規格より転送が遅いケースも

例えばネット環境が「1ギガ(=1Gbps)」というものだった場合、このネットワークでは理論上毎秒125MBの読み書きが可能。

つまり「125MB/s」がこのネットワーク環境側の上限速度となります。

対して昨今のUSB3.〇系の低速側規格のUSB3.0でさえ理論値は625MB/sです。

Gigaネットワークの実に5倍のスピード。

(なおUSB2.0規格では60MB/s)

あとはHDDの読み書きのスピードや機器CPU等のスピードによってボトルネックが生じます。

もし理論値125MB/s近く出れば激速です。

単位の「MB/s」「Mbps」は違います!

・MB/secは1秒間に何メガバイトのデータを転送できるかを表す単位

メガバイト/秒 ※SSDやHDDの転送速度などに使われることが多い・Mbps:1秒間に何メガビットのデータを転送できるかを表す単位

メガビット/秒 ※回線速度に使われることが多いMbpsやGbpsの値を8で割るとMB/sの値になりますよ。

ビットにバイト…

ヤヤコシイことこの上ないですね。

以上のことからUSB方式のHDDと比べると大容量コピーなどは遅く感じることもあります。

④USB接続と比べて設定が面倒

NASは本体設定が必要かつ各端末からNASが見えるように各端末のアプリへの設定も必要。

おそらくNAS導入の難関はここだと思います。

PCやスマホなど各端末から「見える」ように設定する場合も

- ホスト名=NASの固有の名前(NAS管理画面から見える)

- IPアドレスを固定指定

の2通りあります。

難しく感じますが、例えばバッファローならネットワーク上からNASを発見してくれる「NASナビゲーター2」というPCアプリを提供をしていますので、コチラを使うことをおすすめします。

もちろん他社も然り。

またAndroid版・iOS・Macアプリもあります。

取り説のガイダンスをキッチリ網羅して進めることが必要ですね。

この辺りはUSB接続製品ほど楽ではない印象です。

エントリーシリーズ LS210D レビュー

LS210シリーズは23013年の「LS210D」からスタートした1HDDのエントリーNAS。

現在の「LS210DG」シリーズで3世代目です。

特徴そして良かった点

エントリーモデルと言えど、例えばフルHDで撮影した動画再生でカクつくことは全くありませんでした。

通常のファイル操作では特に不具合を抱えることはありません。

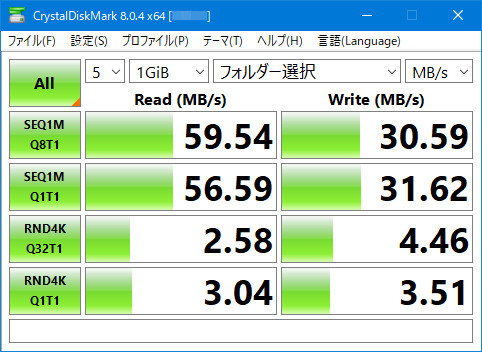

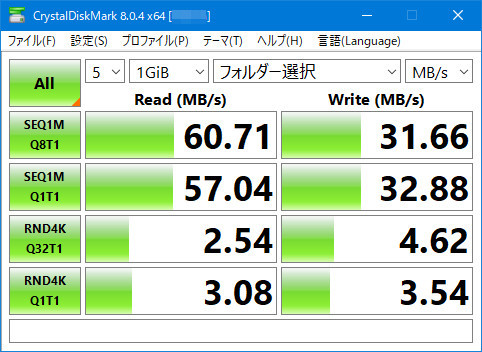

読み書きを視覚的に計測できるCrystalDiskMarkというベンチマークソフトを走らせると以下の速度。

※「DLNAをオフにすると速度がアップする」という内容をネットで見かけたのでそちらも比較

自分の環境ではDLNAのオン・オフで速度は変わらないようです。

一部Writeが公称よりかなり低いような気もしますがベンチは様々な環境要因で変わるので参考程度に。

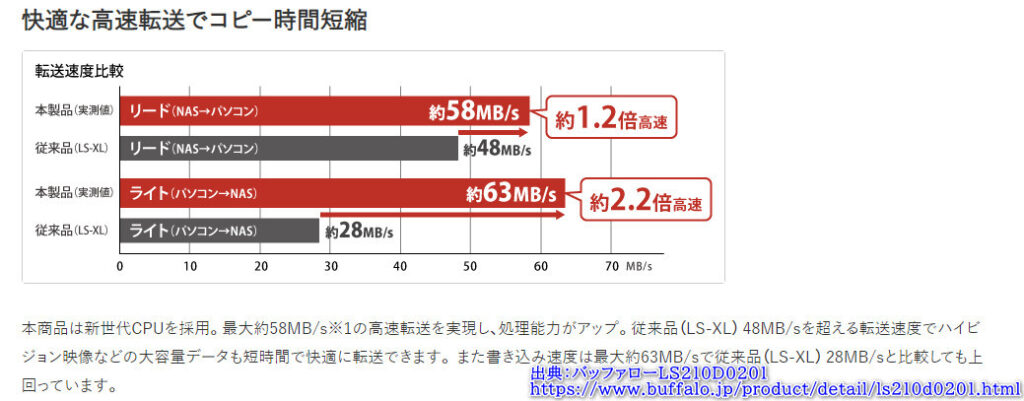

(現行モデルは速度に関する宣伝が一切ありませんが、過去モデルで謳っていた60MB/sあたりかと思われます。以下画像がそれです)

我が家では排熱に厳しい環境に設置していますが、落ちたりフリーズしたりすることはなく安定稼働中。

また他の特徴として

- 設定内「タイマー機能」で夜中のスリープが可能・・・消費電力対策

- USB2.0端子付き(外付けHDDなどの用途向け)・・・ファイルを保護・容量拡張

- Webアクセス機能で家の外からもNASアクセス可能・・・外出先からも閲覧・保存など

などお好みな使い方ができそうです。

その上でこのリンクステーションの普段の用途を考えてみると…

こういった使い方がNASの恩恵を受けやすく比較的安全かなと思います。

なおバックアップはローカルに加えてクラウドとの連携が鉄壁ですが、当シリーズでは残念ながらクラウドへのバックアップに対応していません。

エントリーモデルにそこまで求められないですね。

気になった点

1年ほど使ってエントリーモデルゆえの気になる点としては速度低下を感じる事があること。

それは大容量ファイルのコピーや数千・数万単位のファイルコピーを行う場合です。

その原因は

- CPUやメモリが弱い

- HDDは低回転仕様

HDDやCPUが低速ということは消費電力が低くて発熱も小さいとは言えます。

全体的な処理スピードに関してはCPUの「デュアルコア」や「クアッドコア」を謳う製品の方が快適ですね。

このあたりはロースペックPCとハイスペックPCの違いと同じ。

例えば1つ上位のコチラ製品はCPUが上位。

更に2.5Gbps対応高速なモデルになるとドンドンコスパが悪化しますね…

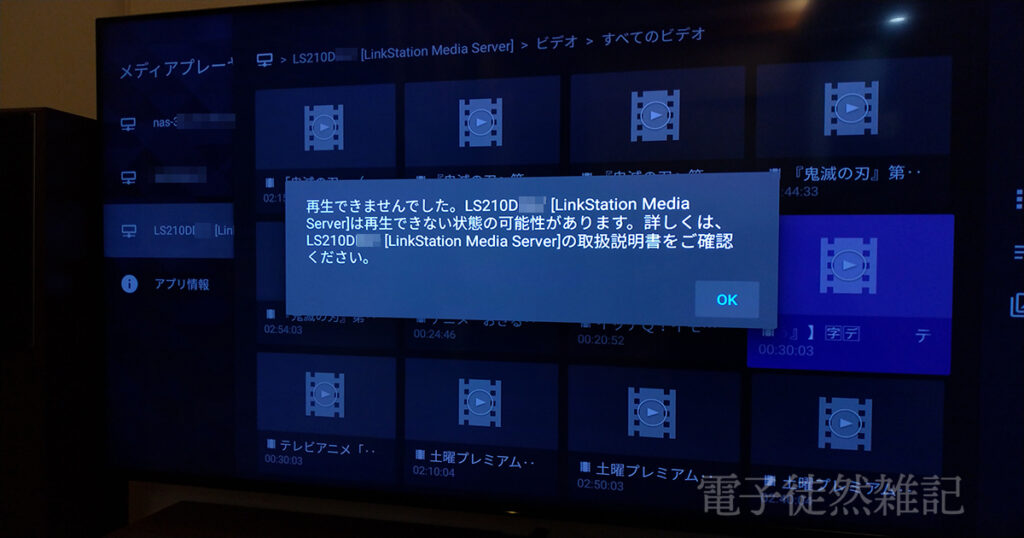

そしてもう一つの欠点は、TVで番組再生をする場合TVによっては相性が出る事。

以前のTVレグザ(43J10)では番組コピーしての視聴は全く問題無し。

しかしBravia XRJ-55X90Jに換えた途端、以下の症状が発生

- 初めは視聴できるが後半からエラーでストップ

- 問題無く再生できる場合もあり。特定のファイルではなく完全にランダム。

- そもそもファイル一覧の読み込みが出来なくなることも

再現性としてはTVがソニーに変わった直後からだったのでTV側に原因があるのかもしれません。

どちらが悪いと言い切れないのですが、相性問題はあると思います。

そもそもココの機能に大した期待をしていなかったのは幸いですが…

こういった感じで実はネットワーク型の機器からTVを通じてストリーミング再生するのは昔から色々相性があるんですよね。

(個人の感想です・笑)

まとめ:NASはやっぱり便利

昨今のTVは排熱温度が高いのでHDDには過酷…

USB式と違って常時起動による即アクセスの便利さは病みつき必至。

家中どこでもファイルアクセス可能なのはやっぱり快適なのです。

今回のLS210Dシリーズはエントリーモデルとしてハードウェア実装が比較的低速。

しかし大量のファイルコピーなどを除いては特に遅くて困る局面がないのも事実。

ということで高速性は最重要視せず、お手軽&安価にNASの便利さを体感できる本製品、NAS入門用として充分アリ!だと思います。

マルチデバイス環境改善の一環でもNAS導入考えてみてはいかがでしょうか?

(そしてバックアップはしっかりと!)

では!

コラム:更なる高速なNAS

高速性を追求する場合は

- 「CPU&メモリ性能が高い製品」

- 「高回転・キャッシュ付の高速なHDD」

- 「SSD」

となりPC選びと全く同じです。

じゃぁ【高速なSSDのNAS】にすればイイじゃね?

そもそもSSD組み込みの既製品をほとんど見かけません。(SSDやHDDのストレージ無しNAS本体とSSDをバラ買いする必要あり)

またより問題になるのはネットワーク環境の速度です。

またSSDが安くなったとはいえ、2TBや4TBなどの容量のSSD化となるとかなりのコスト増加。

環境整備の高コストと合わせてみてもおススメできるのはまだまだ先ですね。

6TBや8TBの大容量SSD…とてもロマンを感じます・笑

先にネットワーク環境を5Gとか10Gとかに整備できた時に導入検討したいと思います。

では!